Träger des Hauptpreises 2025:

Vegard Vinge / Ida Müller

Trägerin des Förderpreises 2025:

Hanna Rode

Die Verleihung des Hein-Heckroth-Bühnenbildpreises fand am

27. April 2025 im Stadttheater Gießen statt.

begrüssung

Dr. Marcus Kiefer

Vorsitzender der Hein-Heckroth-Gesellschaft

Es ist mir eine außerordentliche Freude, Sie alle zum Festakt anlässlich der Verleihung der beiden Heckroth-Preise hier im Stadttheater Gießen begrüßen zu dürfen.

Begrüßen wir gemeinsam auch den Repräsentanten des Hochschul- und Kulturministeriums des Landes Hessen, den stellvertretenden Abteilungsleiter Kunst und Kultur, Herrn Stock!

Begrüßen wir Herrn Oberbürgermeister Becher für die Stadt Gießen!

Und begrüßen wir insbesondere Ida Müller und Hanna Rode, die in dieser Feierstunde für das, was sie sind und was sie tun, ausgezeichnet werden! Vegard Vinge, der gemeinsam mit Ida Müller geehrt wird, ist zwar hier in Gießen, musste seine Teilnahme am Festakt aber leider kurzfristig absagen.

Zum zwölften Mal vergeben wir heute den Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis. Das Schöne an diesem Preis und dem zugehörigen Förderpreis ist, dass man durch die Zusprechung Mitglied einer neuen Familie wird – der Familie der Heckroth-Preisträger. Und das Besondere an dieser zwölften Verleihung ist, dass diese Familie um gleich drei Mitglieder wächst, da wir den Hauptpreis zum ersten Mal an ein Künstler-Duo vergeben.

Die heutige zwölfte Preisverleihung stellt aber noch in einer anderen Hinsicht eine Ausnahme dar. Erstmalig ist der Festakt mit einer Buchvorstellung verknüpft. Zur Preisverleihung erscheint das Sammelwerk „Hein Heckroth – Bühnenbildner, Filmdesigner, Maler. Bausteine einer Werkbiografie", ein interdisziplinärer Aufsatzband, der keine Gesamtdarstellung sein will, aber die dafür notwendigen Grundlagen und Anregungen bereithält. Das Buch ist nicht zuletzt aus der Arbeit der Hein-Heckroth-Gesellschaft hervorgegangen und wurde von Frau Professorin Ruby, Vorstandsmitglied unseres Vereins, und mir herausgegeben.

Als Winckelmann seine „Geschichte der Kunst des Altertums" (1764) beendet hatte, schrieb er einem Freund: „Ich schlage das Buch zuweilen nur auf, um fröhlich zu sein, denn ich bin völlig mit mir zufrieden." Diesen Satz würden sich die Herausgeber des neuen Heckroth-Bandes nicht zu eigen machen, da ihnen bewusst ist, dass auch nach der Beendigung ihrer Arbeit das Thema „Hein Heckroth“ durch Forschungsdefizite gekennzeichnet bleibt. Wenn die Herausgeber trotzdem „fröhlich“ sind, dann in der Überzeugung, dass der Sammelband die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Heckroth auf eine neue Grundlage stellt. Wir freuen uns, dass das Buch pünktlich zur Preisverleihung erschienen ist, und bieten es – wenn ich das anfügen darf – im Anschluss an diese Feier im Foyer zum Kauf an.

Im Zentrum unserer Vereinstätigkeit steht aber nicht die Heckroth-Memoria, sondern der Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis, mit dem wir die Aufmerksamkeit auf das Gegenwartstheater lenken. Das bringt mich zurück zu dem, was hier meine Hauptaufgabe ist: die Begrüßung der Gäste und Ehrengäste, vorrangig der Preisträger, die aus Oslo und Berlin angereist sind.

Sie, liebe Ida Müller, werden heute – ebenso wie Vegard Vinge, der in absentia präsent ist – mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Sie, liebe Hanna Rode, erhalten den Förderpreis. Meine Aufgabe ist es nicht, Ihre Verdienste zu besingen. Mein Auftrag ist viel einfacher: Ich darf mich coram publico über Ihre Anwesenheit freuen. Seien Sie herzlich willkommen.

Für das Land Hessen begrüße ich noch einmal Herrn Stock vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Herr Stock, wir freuen uns sehr, dass Sie unser Ehrengast sind und dürfen Ihnen schon jetzt für Ihr Grußwort danken.

Ebenso sehr freuen wir uns, dass auch die kommissarische Leiterin des Theaterreferats im Ministerium, Frau Rehberg, zu uns gekommen ist.

Wenn der Heckroth-Preis verliehen wird, steht das Kulturministerium immer ganz oben auf unserer Danksagungsliste – auch heute. Die Hein-Heckroth-Gesellschaft dankt Herrn Staatsminister Gremmels nachdrücklich für die Dotierung des Hauptpreises mit 10.000 Euro.

Nicht nur, weil es zum Ritual gehört, sondern weil es uns ein starkes Bedürfnis ist, danken wir der Stadt Gießen für die Bereitstellung des Preisgeldes für den Hein-Heckroth-Förderpreis – beachtliche 5.000 Euro!

Sehr herzlich begrüße ich noch einmal den Gießener Oberbürgermeister, Herrn Becher.

Für die Stadt Gießen gilt mein Gruß auch Frau Stadträtin Eibelshäuser und allen Mitgliedern des Stadtparlaments, die heute anwesend sind.

Wir freuen uns sehr, dass auch der Leiter des Kulturamtes, Herr Dr. Neubacher, und seine Stellvertreterin, Frau Eidmann, hier sein können.

Aus unserer Nachbarstadt begrüße ich Herrn Stadtrat Kratkey in Vertretung für den Magistrat der Stadt Wetzlar.

Eine Festversammlung wie die heutige bezieht ihr Fluidum durch die Menschen, die durch sie zusammengeführt werden, aber auch durch den architektonischen Raum, der sie umschließt. Es gibt in Gießen keine passendere Umgebung, um einen Theaterpreis zu vergeben, als den Saal, in dem wir heute versammelt sein dürfen. Die Durchführung dieser Preismatinee im Stadttheater Gießen ist nur möglich, da die Theaterleitung uns eine Art Freundschaftspreis gewährt. Dafür möchten wir uns bei Ihnen, Frau Sterr, aufrichtig bedanken, aber auch für Ihr Grußwort, auf das wir uns sehr freuen.

Mit Herrn Dr. Reulecke begrüßen wir auch den geschäftsführenden Direktor des Stadttheaters sehr herzlich.

Ich grüße ein langjähriges Ensemblemitglied, den Schauspieler Roman Kurtz, der sich – trotz zahlreicher Verpflichtungen im direkten zeitlichen Umfeld dieser Preisverleihung – bereitgefunden hat, die Rolle des Moderators zu übernehmen. Vielen Dank dafür!

Gruß und Dank gelten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadttheaters, die in die Vorbereitung dieser Preisverleihung eingebunden waren.

Matineen, die in Theatern veranstaltet werden und bevorzugt sonntags um 11 Uhr beginnen, waren in ihren Anfängen eine säkulare Alternative zum sonntäglichen Kirchgang. Dazu gehört Musik, und deshalb freue ich mich, den Pianisten stefanpaul aus Berlin begrüßen zu dürfen, der das musikalische Rahmenprogramm dieser Festveranstaltung in enger Abstimmung mit Vegard Vinge und Ida Müller konzipiert hat.

Für großzügige finanzielle Förderung der Preisverleihung hat die Heckroth-Gesellschaft besonders der Sparkasse Gießen zu danken, die in diesem Saal durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Peter Wolf, vertreten ist, und in gleicher Weise der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die hier und heute durch Frau Marietta Lüders repräsentiert wird. Seien Sie uns herzlichst willkommen.

Die Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Gießen und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen haben auch die Drucklegung des neuen Heckroth-Buches maßgeblich gefördert. Dafür schulden wir den genannten Stiftungen großen Dank.

Ein mit herzlichem Dank verbundener Willkommensgruß gilt auch Herrn Boris Müller, Bereichsleiter Private Banking der Volksbank Mittelhessen, der in Vertretung des Vorstandes an unserem Festakt teilnimmt. Im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung erhielten wir von der Volksbank Mittelhessen eine Geldzuwendung aus einem Förderwettbewerb, die uns eine große Hilfe war.

Für den wissenschaftlichen Bereich begrüße ich herzlich den Vize-Präsidenten der Technischen Hochschule Mittelhessen, Herrn Professor Metzger.

Ebenso freue ich mich über die Gegenwart zweier Ehrenmitglieder der Hein-Heckroth-Gesellschaft. Ich begrüße mit Nachdruck Dietlind Grabe-Bolz und Hermann Beil.

An diesem Punkt angelangt, begrüße ich herzlich die Vertreter der Medien.

Lassen Sie mich den Reigen meiner Begrüßungen abschließen mit einem sehr herzlichen Willkommen für den Hauptredner der heutigen Preisverleihung. Ich begrüße als Lobspender den Theaterwissenschaftler Prof. Andrew Friedman, der eigens aus den USA angereist ist.

Nur jene Lobreden taugen etwas, die unter den Anwesenden ein Glücksgefühl des Begreifens und des Einfühlens verbreiten. Da ich die Lobrede, die Prof. Friedman vorbereitet hat, schon kenne, kann ich Ihnen versichern, dass sie dieses Qualitätskriterium erfüllt. Nur ein Wesensverwandter kann aufspüren, was das offene Lebensprojekt unserer Preisträger – genannt „Ibsen-Saga“ – im Kern ausmacht: Vinge und Müller erlösen uns zeitweilig nicht nur aus den räumlichen Gefängnissen des Alltags; sie befreien uns vor allem vom erbarmungslosen Diktat der Zeit. Liebes Publikum, auf die Laudatio dürfen Sie gespannt sein.

Ein großer Dank gilt Dietgard Wosimsky, der stellvertretenden Vorsitzenden der Heckroth-Gesellschaft und Erfinderin des Heckroth-Preises, ohne deren umsichtiges und effizientes Mitwirken der Vorsitzende bei der Vorbereitung des Festaktes wohl gescheitert wäre. Ausdrücklich und nachdrücklich möchte ich auch den übrigen Vorstandsmitgliedern danken: Dr. Ira Kasperowski, Dr. Klaus Ringel und Professorin Sigrid Ruby.

Mein letzter Dank gilt Ulrich Rasche, dem Heckroth-Preisträger des Jahres 2023, der das Doppel Vinge und Müller für die heutige Ehrung vorgeschlagen hat.

Und jetzt bitte ich in Vorfreude auf einen hoffentlich reibungslos verlaufenden Festakt Herrn Stock auf die Bühne!

Grusswort

Manuel Stock

Stv. Abteilungsleiter Kunst und Kultur, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Becher,

sehr geehrte Frau Intendantin Sterr,

sehr geehrter Herr Dr. Kiefer,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

und vor allem: liebe, verehrte Preisträgerinnen und lieber, verehrter Preisträger!

Ich darf Sie alle im Namen von Kunstminister Timon Gremmels herzlich grüßen und Ihnen, liebe Frau Müller, lieber Herr Vinge, ebenso herzlich zum Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis 2025 gratulieren. Gleichzeitig danke ich Ihnen für die Nominierung von Hanna Rode für den Förderpreis, den die Stadt Gießen stiftet. Auch Ihnen, liebe Frau Rode, herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute.

Es zählt ja zu den Besonderheiten des Preises, dass die letzte Preisträgerin bzw. der letzte Preisträger seine Nachfolge selbst auswählt und diese wiederum eine geeignete Persönlichkeit für den Förderpreis bestimmt. Somit wird in der Fachcommunity selbst Verantwortung für das außerordentlich hohe künstlerische Niveau, das mit dem Preis ausgezeichnet werden soll, übernommen. Gleichzeitig bietet dieses Verfahren die Gewähr, dass aktuelle ästhetische Fragen, besondere Konzepte und spezielle Herangehensweisen angemessene Berücksichtigung finden.

In diesem Jahr wird zum ersten Mal in der Geschichte des Hein-Heckroth-Bühnenbildpreises ein Künstlerduo ausgezeichnet – ein Duo, das schon lange zusammenarbeitet: Vegard Vinge und Ida Müller kreieren seit fast 20 Jahren einzigartige Aktionsräume, die Teil umfassend inszenierter Welten aus Raum, Wort, Licht und Klang sind und keine säuberlich getrennte Würdigung von Bühnenbild und Regie zulassen. Zur Besonderheit dieser Kooperation gehört, dass Vinge und Müller ihr gesamtes Theaterschaffen nahezu ausschließlich dem Spätwerk von Henrik Ibsen widmen. Deutlicher als andere Theatermacher der Gegenwart rücken Vinge und Müller die Kreativität und das Irritationspotential von Theater vor Augen und stellen zugleich in radikaler Weise die Konventionen und Ordnungen in Frage, die den herkömmlichen Theaterbetrieb bestimmen.

Die Arbeit von Ida Müller und Vegard Vinge setzt sich intensiv mit Stücken aus dem klassischen Repertoire auseinander, aus denen sich durch das Wirken der Preisträgerin und des Preisträgers neue Wahrnehmungsmöglichkeiten ergeben, die teilweise polarisieren, zuweilen schockieren, auf jeden Fall aber die individuelle Beschäftigung herausfordern. Sie stiften gewissermaßen eine heilsame Unruhe nicht nur auf der Bühne, sondern im ganzen Theaterraum und erzwingen dadurch verstärkte Aufmerksamkeit und Reflexion.

Theater nicht nur als Schaubühne, moralische Anstalt oder Unterhaltungsort – das ist Teil des Konzepts jener radikalen Ästhetik von Müller und Vinge, die inzwischen gerade viele junge Regisseurinnen und Regisseure inspiriert hat. Und so sind die beiden wichtige Orientierungsgeber in einer Zeit, in der auch Inszenierungskunst auf der Bühne und im Raum sich neuen Herausforderungen stellen muss durch bspw. geänderte Publikumserwartungen, Digitalisierung und technische Innovationen wie KI.

Gemeinsam mit Hanna Rode werden heute zwei Künstlerinnenpersönlichkeiten und eine Künstlerpersönlichkeit ausgezeichnet, die in besonderer Weise für Innovation im Theater einstehen. Diese Auszeichnung erfolgt in Erinnerung an einen Künstler, der in verschiedenen Formaten künstlerischer Darstellung beheimatet war und den es immer wieder neu zu entdecken gilt. Ich denke, wir können uns bereits jetzt auf den Vortag von Herrn Dr. Kiefer zum letzten Werk Hein Heckroths und seiner faszinierenden Wiederentdeckungsgeschichte freuen.

Dies gibt Gelegenheit herzlich der Hein-Heckroth-Gesellschaft und allen Akteurinnen und Akteuren in dieser Vereinigung zu danken. Ihrem großartigen Einsatz verdanken wir auch die heutige Veranstaltung, die einen Bogen schlägt von einem großen Künstler aus Gießen hin zu maßgeblichen Künstlerinnen und Künstlern der Gegenwart und gewiss auch der Zukunft.

Herzlichen Glückwunsch, im Namen von Herrn Minister Gremmels, den Preisträgerinnen und dem Preisträger und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

GRUssWORT

Simone Sterr

Intendantin des Stadttheaters Gießen

Einen schönen guten Morgen!

Als Hausherrin oder vielmehr Hausdame – das wäre dann näher bei Henrik Ibsen, um den es ja auch irgendwie gehen wird heute Vormittag – hätte ich die offizielle Pflicht, Sie und alle Ehrengäste zu begrüßen. Das ist ja bereits hinreichend geschehen und im Sinne einer guten Dramaturgie verzichte ich auf die Pflichterfüllung und begrüße Sie einfach alle miteinander und heiße Sie in diesem Theater fröhlich willkommen. Ich freue mich darüber, dass wir den Rahmen schaffen dürfen für diese Preisverleihung im Sinne eines Künstlers, der einen weiten Kunstbegriff auf die Bühne gebracht hat, und für Künstler*innen, die diese Erweiterung weitertreiben über die vermeintlichen Grenzen hinaus, die eine Bühne so hat. Dass diese Grenzen verschiebbar sind, vielleicht gar nicht existieren, wenn wir mutig genug sind, sie nicht zu denken, könnte die schöne und ermutigende Botschaft dieses Vormittags sein.

Ich freue mich für die Preisträger*innen Ida Müller und Vegard Vinge und für die Förderpreisträgerin Hanna Rode.

Als ich die letzten Minuten so im roten Plüschsessel saß, habe ich mich gefragt, ob wir für Euch, liebe Preistragende, überhaupt den richtigen Rahmen geschaffen haben.

Passt so ein ordentliches Theater, so ein repräsentatives Kleinod bürgerlicher Kultur mit schmuckem Bühnenhaus und rotem Vorhang zu der Kunst, die heute bepreist wird? Irgendwie so gar nicht. Vielleicht wäre das Arrangement, das wir zur Eröffnung dieser Intendanz vor drei Jahren getroffen hatten, besser gewesen. Da waren die Plüschstühle herausgeschraubt, und Bühne und Zuschauerraum wurden zum Spielraum vereint. Oder – da wären wir wieder bei Ibsen – ein Puppenheim. Aus Pappe.

Vielleicht. Vielleicht ist es aber gerade auch sehr schön, inmitten des Traditionellen über das Abarbeiten am Traditionellen nachzudenken und einen Preis zu verleihen für die ästhetische Revolte, für das 12-Spartenhaus, für das Totaltheater; dafür, dass es nicht nur darum geht, Räume zu erschaffen, sondern alle Spielräume auszuloten, die wir mit unserer Kunst haben. Das kann eine Freude sein und eine Zumutung, eine sinnliche Explosion und eine tiefe Erschütterung. Oder eben alles auf einmal.

In einer Kritik zum Projekt „John Gabriel Borkman“ wurde das Theater von Ida Müller und Vegard Vinge einmal so beschrieben: „das merkwürdigste, radikalste, krasseste, durchleidenswerteste Theaterereignis, das seit Langem zu erleben war“.

Vor allem die Vokabel „durchleidenswert“ hat mir gut gefallen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag.

KOLOSSAL! HECKROTHS LETZTES WERK

Dr. Marcus Kiefer

Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen e.v.

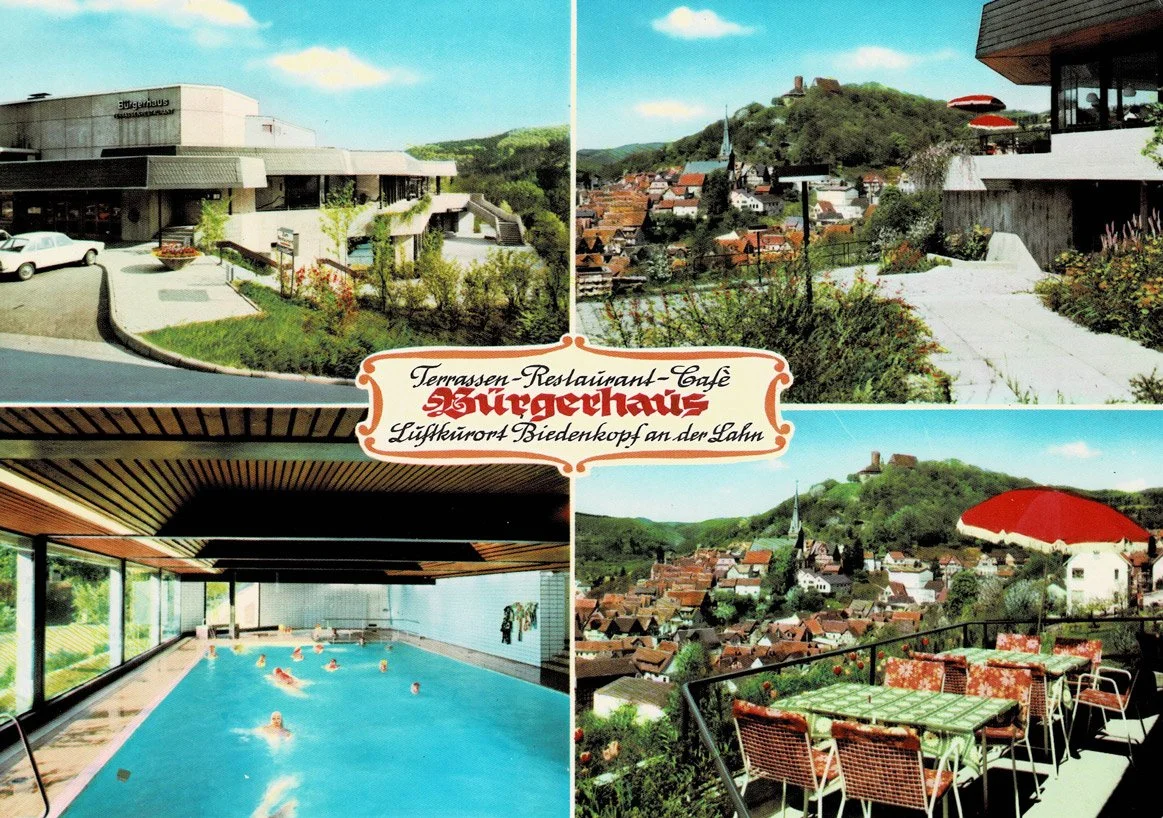

Trauriges Biedenkopf! Die Stadt erhielt im Jahr 1970 für ihr neues Bürgerhaus ein zehnteiliges Kolossalgemälde von Hein Heckroth, versagte ihm die gebührende Wertschätzung, hielt es meist hinter einem Vorhang verborgen, vergaß über die Jahre den Namen des Malers und ließ es unlängst leichtfertig verscherbeln (Abb. 1 und 2).

Zum Glück für Gießen! Zum Glück für die Käufer, für Philip Fust, Ronnie Martin und Henrik Wienecke, die ich in dieser Festversammlung herzlich begrüße und zu ihrer tollkühnen Tat beglückwünsche!

Eine tollkühne Tat? Sicher! Täusche sich nur niemand darüber, wie viel Wagemut nötig war, um ein anonymes Gemälde, das 14 Meter breit und fast 5 Meter hoch ist, kurz entschlossen zu erwerben. Die Käufer haben das Interessante und Bedeutende des Objekts erkannt und erfühlt.

Fortes fortuna adjuvat. Den Mutigen hilft das Glück. Die überraschende Zuschreibung des Kunstwerks an einen großen Namen gab es daher als Belohnung ex post. Keiner hatte auch nur geahnt, dass eine Kleinstadt des sogenannten Hessischen Hinterlandes ein kolossales Gemälde verwahrte, das Hein Heckroth – oscarprämiert für seine Mitarbeit am Film „The Red Shoes“ – kurz vor seinem Tod, binnen weniger Wochen des Jahres 1970, geschaffen hatte.

Nachdem Heckroths Riesenbild an seinem Bestimmungsort in Biedenkopf meist unsichtbar blieb – oder bestenfalls nur kurz zutage trat und wieder hinter einem Vorhang verschwand –, konnte es letztes Jahr rund um die Gießener Kulturnacht in einem Reifenlager im Hüttenweg bestaunt werden. Hoch aufgerichtet stand das Bild da! Befreit aus seinem unbemerkten Dasein! Das zahlreiche Publikum war begeistert. Das versteht sich – aber nicht von selbst; denn Heckroth hat für das Bürgerhaus Biedenkopf ein eher düsteres, ernstes und abweisendes Monumentalgemälde – kein buntes, unbeschwertes und einladendes – geschaffen.

Dem Bild ist nicht leicht beizukommen. Ich erspare Ihnen das historische und kunstgeschichtliche Detail. Stattdessen will ich in erster Linie das Augenfällige – sprich: die Oberflächen-Erscheinung des Gemäldes – kommentieren, und zwar knapp, pointiert, gewissermaßen mit zusammengekniffenen Augen genau hinsehend. Das unentbehrliche Minimum an Grundlagen-Informationen stelle ich voran und wähle hierfür den gängigen Weg, der über die Person zum Werk führt.

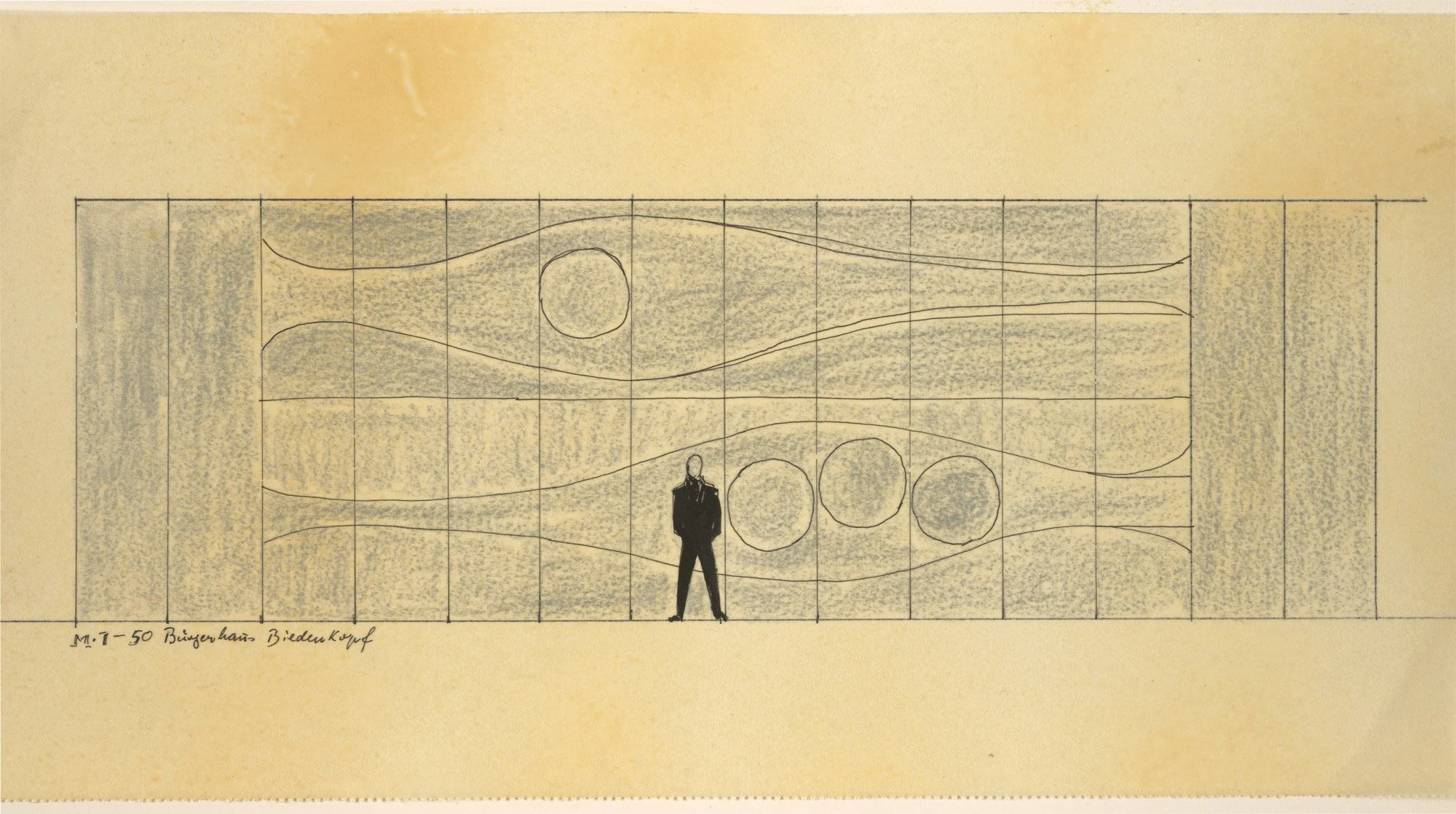

1 Hein Heckroth, Bühnenrückwand aus dem Bürgerhaus Biedenkopf, 1970, Acryl und Rupfen auf einer Konstruktion aus Spanplatten, ca. 4,85 × 14 m, Privatbesitz

2 Biedenkopf, Bürgerhaus, Ansichtskarte, um 1975

Als Heckroth im Januar 1970 mit Entwurf und Ausführung des Kolossalbildes für Biedenkopf beauftragt wurde, war er 68 Jahre alt. Dass er sechs Monate später tot sein sollte, war nicht abzusehen. Gekennzeichnet waren die letzten Lebensmonate des Künstlers durch eine große Ungewissheit über die Zukunft seiner Theaterarbeit. Nach dreizehn Jahren im Dienst der Städtischen Bühnen Frankfurt war sein Vertrag als Ausstattungschef über das Ende der Spielzeit 1969/70 hinaus nicht verlängert worden. In dieser Situation war es ein guter Jahresstart, dass der Architekt Hansjörg Kny in den ersten Januartagen 1970 mit einem Angebot für ein Kunst-am-Bau-Projekt an Heckroth herantrat und ein Honorar in Höhe von 10.000 D-Mark in Aussicht stellte. Das Bürgerhaus in Biedenkopf, für das Kny als planender Architekt verantwortlich war, sollte durch ein ungewöhnlich großes Gemälde aufgewertet werden – ein Gemälde, dem eine besondere Funktion im Veranstaltungssaal zugedacht war: die Funktion einer Bühnenrückwand.

Der große Saal mit Bühne, Foyer und Garderobe bildete das Herzstück des Entwurfs, mit dem Kny den Planungswettbewerb 1967 gewonnen hatte. Auf ein wettbewerbliches Vergabeverfahren für die kolossale Bühnenrückwand wurde verzichtet. Für die Auftragsvergabe war Freundschaft der ausschlaggebende Faktor. Da sich Heckroths Kolossalbild einem Direktauftrag unter Freunden verdankte, gab es im Vorfeld keinerlei schriftlich formulierte Zielvorstellungen und Planvorgaben.

Eine Hauptidee, die dem Bildplan von vornherein eine ganz eigentümliche Physiognomie verlieh, bestand darin, dass das Mammutgemälde „zusammenfaltbar“ sein sollte. Im Ergebnis umfasste der Riesenapparat zehn einzeln gerahmte Tafeln, die an einer Aufhängeschiene und einer Bodenschiene befestigt und untereinander durch Scharniere verbunden waren (Abb. 3). Die Tragkraft der doppelpaarigen Rollenlaufwerke in der Aufhängeschiene reichte aus, um die bemalten Spanplatten im Rahmen eines Faltschiebesystems zu bewegen. Im Bedarfsfall konnte die stattliche Bühnenrückwand also wie ein Paravent zusammengefaltet werden. Nichts liegt näher als die Vermutung, dass der Bedarfsfall immer dann gegeben war, wenn das dunkel glitzernde Gemälde als Hintergrundbild einer Bühnenaktion unpassend schien.

3 Biedenkopf, Bürgerhaus, Großer Saal, Bühnenraum mit Heckroths Kolossalgemälde

Vieles spricht dafür, dass das aufwendige Rahmungssystem nicht Heckroth zu verdanken ist, sondern Walter Huneke, einem Bühnentechniker, der für seine Erfindungsgabe bekannt war und in späteren Jahren mit seiner Ingenieurskunst die bahnbrechenden Inszenierungen eines Patrice Chéreau oder eines Harry Kupfer bei den Bayreuther Festspielen ermöglichen sollte. Was diese Vermutung nahelegt, ist der Umstand, dass Heckroth laut Tagebuch seinen Freund Huneke in Bezug auf das Riesengemälde mehrfach konsultiert hat.

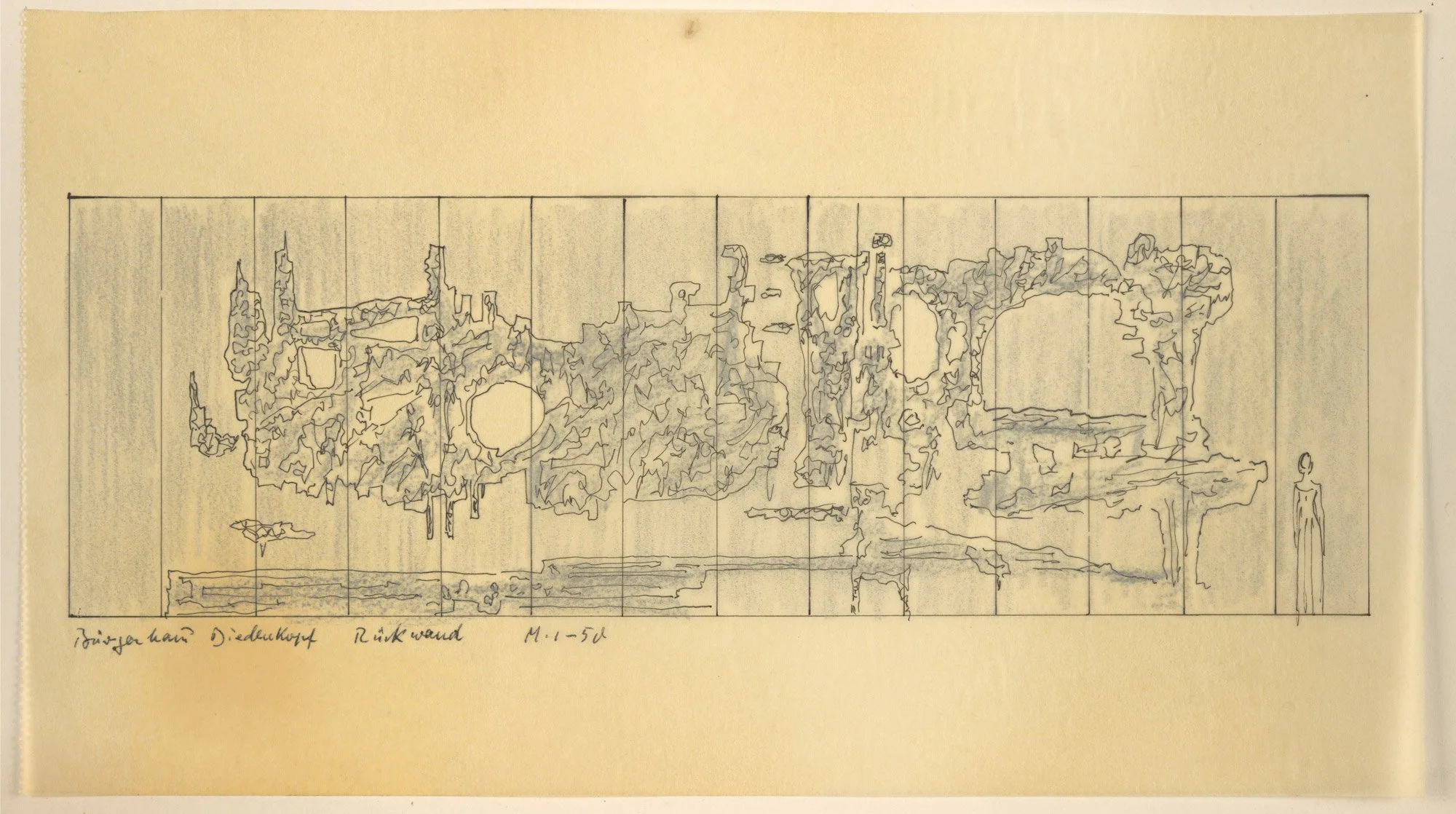

Das Museum für Gießen besitzt fünf Entwürfe für das Monumentalwerk, die aus Heckroths künstlerischem Nachlass stammen (Abb. 4 und 5). Auffällig ist, dass die fünf Wandentwürfe keine einheitliche Stilhaltung einnehmen, wenn man vom Verzicht auf jede konkrete Gegenständlichkeit einmal absieht. Angesichts von fünf Alternativentwürfen, die alle abstrakten Kunstströmungen verpflichtet sind, drängt sich die Vermutung auf, dass eine figurative Darstellung im Vorfeld ausgeschlossen worden war. Wahrscheinlich ließen sich Heckroth und Kny von der Absicht leiten, in Biedenkopf – weitab vom Schuss – ein eher kunstfernes Publikum an die zeitgenössische abstrakte Kunst heranzuführen. Dieser sozusagen volkspädagogische Gedanke war ein hundertfach wiederholter Topos in den Debatten über Kunst-am-Bau-Projekte, die seit Jahr und Tag als Kampfplatz für den Antagonismus von Abstraktion und Figuration dienten.

4 Hein Heckroth, Entwurf für die Bühnenrückwand im Bürgerhaus Biedenkopf, 1970,

Museum für Gießen, Konvolut H. Heckroth, Mappe 2, L 269,1

5 Hein Heckroth, Entwurf für die Bühnenrückwand im Bürgerhaus Biedenkopf, 1970,

Museum für Gießen, Konvolut H. Heckroth, Mappe 2, L 269,5

Mit dem Verfahren künstlerischer Erfindung, das er praktizierte, bewegte sich Heckroth allerdings auf den Pfaden der Tradition: Er entwickelte die kompositorischen Ideen nämlich mit dem Zeichenstift auf Papier und verzichtete auf die Spontaneität gestischer Malerei. Traditionell ist auch, dass Heckroth nicht intuitiv auf die Richtigkeit der einen Gestaltungsidee setzte, sondern fünf Skizzen mit einer gewissen stilistischen Bandbreite vorlegte, die mehrheitlich zwar organisch-biomorphe Formmittel verwendeten, aber auch eine Geometrisierung der Bühnenwand in Erwägung zogen (Abb. 5).

Unter den Blättern findet sich ein Entwurf, der den Anschein des Fertigen und Endgültigen vermittelt, da er die Komposition des ausgeführten Werkes im Wesentlichen vorwegnimmt (Abb. 4). Dieses Formkonzept verzichtete auf geometrisch-ornamentale Elemente. Trotz seiner Gegenstandslosigkeit ist der entsprechende Entwurf durch strukturelle Merkmale gekennzeichnet, die ihn bis zu einem gewissen Grad an die traditionsreiche Bildgattung der Landschaft heranführen – eine Bildgattung, die schon immer eine Tendenz zur Ungegenständlichkeit erkennen ließ.

Auch die tiefdüstere malerische Umsetzung der Entwurfszeichnung ins Großformat begünstigt in bestimmter Hinsicht den Gedanken an eine Landschaft: Assoziationen zu Himmel und Wolken, Horizont und Ferne, Hügel und Ebene als fundamentalen Komponenten von Landschaft stellen sich wie von selbst ein (Abb. 1). Auf landschaftliche Darstellungsmuster, die seit dem 19. Jahrhundert etabliert waren, verweist auch die übergeordnete Kompositionsform, die ohne akzentuierte seitliche Begrenzungen auskommt und horizontal in einen niedrigen Streifen, der weniger als ein Drittel der Bildhöhe einnimmt, und einen hohen Streifen eingeteilt ist.

In das so Vertraute mischt sich aber Unstimmiges – Kompositionselemente, die innerhalb der Vorstellung „Landschaft“ sperrig wirken. Man beachte vor allem die großen amöbenhaften Schwebflecken, die das Bild beherrschen, ohne im landschaftlichen Sinn einen Ort zu haben. Die Natur- und Raumgesetzlichkeit, die für die Landschaftsmalerei Geltung hatte, ist hier unwirksam. Heckroths Darstellungsweise ist eine ganz a-perspektivische, unräumliche.

Die Grenzen zwischen Landschaftskunst und abstrakter Kunst waren in Heckroths Spätwerk generell fließend. Dementsprechend sind zahlreiche Bilder überliefert, die gattungsmäßig als Landschaft mit Staffage-Figuren zu identifizieren sind, aber Darstellungsmittel der Abstraktion aufgreifen. Ein einschlägiges Beispiel ist das Ölgemälde „Hellenische Landschaft 4“, das sich in Düsseldorfer Privatbesitz befindet (Abb. 6). Ein Gemälde wie „Der große Felsen“ entfernt sich hingegen trotz der gegenständlichen Konkretheit seines Titels von jeder naturalistischen Darstellungsweise (Abb. 7). Im Kolossalbild aus Biedenkopf hat Heckroth ebenfalls ausschließlich abstrakte Kunstmittel verwendet, doch derart, dass die Bühnenwand als Ganzes mit Gattungsformen der Landschaft assoziativ verknüpft werden kann (Abb. 1).

6 Hein Heckroth, Hellenische Landschaft 4, 1967, Öl auf Leinwand, 100,5 × 126,8 cm,

Sammlung Jan Schüler, Düsseldorf

Es lohnt sich, Heckroths Bildschöpfung mit Blick auf ihre ästhetischen Qualitäten, Quellen und Hintergründe genauer zu betrachten. Allem Anschein nach besteht die Oberflächenbeschichtung der zehn Tafeln hauptsächlich aus Acrylfarbschichten. Was besonders ins Auge fällt, sind die stark pastosen Acrylfarbaufstriche, die das Erscheinungsbild des Gemäldes vor allem zur Mitte hin prägen. Während die äußeren Tafeln eher flach gehalten sind, tritt der Farbauftrag in den mittleren Tafeln stark hervor – ein aufgeschichtetes Impasto, das an ein Reliefbild denken lässt (Abb. 8).

Die eher flachen Partien des Gemäldes sind mit einem Transparentlack überzogen, der glänzt. Die eher erhabenen Partien besitzen dagegen eine matte oder allenfalls halbglänzende Schutzlackierung. Es sind vor allem die großen bildbeherrschenden Schwebflecken, deren Überzugslack eine matte Oberflächenerscheinung erzeugt. Das Neben- und Zueinander flacher glänzender und pastoser matter Bildpartien teilt sich dem Betrachter bei Kunstlicht wesentlich stärker mit als bei Tageslicht. Da das Gemälde an seinem ursprünglichen Standort bei Bühnenbeleuchtung in Erscheinung trat, dürfte die beschriebene Wirkung ganz den Absichten Heckroths entsprochen haben.

7 Hein Heckroth, Der große Felsen, 1964, Öl auf Leinwand, 45 × 54 cm,

Galerie Dietgard Wosimsky, Gießen

In die pastos aufgetragenen Farbschichten hat Heckroth textiles Material eingearbeitet, nicht durchgängig, aber an vielen Stellen (Abb. 9). Bei dem verwendeten Textil handelt es sich um ein Sackleinen, grobmaschig, netzartig gewoben und halbtransparent. Im britischen Englisch wird ein solches Gewebe als Hessian bezeichnet, genau wie der gebürtige Hesse. Diese Homonymie nährt den Verdacht, dass sich das Sackleinen dem Umstand verdankt, dass der Künstler Hein Heckroth – gebürtiger Hesse und seit 1947 britischer Staatsbürger – den Werkstoff Hessian als eine Art signature material betrachten konnte. Tatsächlich hat Heckroth dieses kostengünstige und leicht verfügbare Material oft und gern verwendet, nachdem er 1956 endgültig aus dem englischen Exil nach Hessen zurückgekehrt war und in den Wirtschaftswunderjahren damit begonnen hatte, Textilgewebe in auftragsfreie Gemälde zu integrieren und mit seinen Farbmitteln zu bearbeiten.

Noch wichtiger als der Materialmix ist aber die sichtbare Materialität des Farbauftrags, denn trotz des Brückenschlags zum „Materialbild“ als einem Exponenten der jüngeren Kunstentwicklung sind die zehn Tafeln im Wesentlichen malerisch konzipiert. Farbmaterie ist der Hauptwerkstoff.

8 Hein Heckroth, Bühnenrückwand aus dem Bürgerhaus Biedenkopf (Detail), 1970, Privatbesitz

9 Hein Heckroth, Bühnenrückwand aus dem Bürgerhaus Biedenkopf (Detail), 1970, Acryl und Rupfen auf Spanplatte, Privatbesitz

Heckroths Kolossalgemälde besticht durch eine beschränkte Farbwahl. Brauntöne dominieren, Blau und Rot treten an einigen Stellen hinzu. Die dunkel schimmernde Oberfläche erinnert an eine Metallarbeit. Es ist ein offenkundig farbbeschränktes Bild. Ich bin der festen Überzeugung, dass die evident schmucklose, ernste und reduzierte Farbwahl – in Verbindung mit dem respektheischenden Kolossalformat – auf die ästhetische Qualität des Erhabenen zielt – oder, um das einschlägige Fremdwort zu benutzen, des Sublimen. Dunkle Töne und ein substanzreicher Farbauftrag galten in der akademischen Lehre und Ästhetik als erhaben, seit die Einteilung der ästhetischen Qualitäten in das Schöne und Erhabene in der zweiten Hälfe des 18. Jahrhunderts zu einem der einflussreichsten Strukturierungsprinzipien der Ästhetik überhaupt aufgestiegen war.

In der ersten Auflage der Encyclopædia Britannica (1771) heißt es unter dem Stichwort „Painting in oil“: „If the subject be grave, melancholy, or terrible, the general tint of the colouring must incline to brown and black, or red and gloomy […].“ Ein solcher Grundfarbton, der Themen erhabenen Charakters zukommt, ist auch für das Biedenkopfer Kolossalgemälde kennzeichnend, ohne dass hier im ikonografischen Sinne ein Sujet vorliegen würde.

Heckroth hat seinem Auftragswerk für Biedenkopf die Anmutung einer Nachtdarstellung verliehen. Ein schwärzliches Braun ist die dominierende Farbe des Gemäldes. Vor allem in der Barockmalerei wird die Farbigkeit der Nacht durch Brauntöne charakterisiert. Heckroths Riesengemälde ist ein Medium dunkler Stimmungen. Damit drängt sich die Frage auf, warum Heckroth für den Veranstaltungssaal in Biedenkopf ein eher düsteres, ernstes und abweisendes Bild schuf. Der Grund dafür dürfte das kolossale Format sein, das sich mit dem Auftrag verband. Das Kolossale, Übergroße, Titanische ist nämlich in den Theoriedebatten seit dem 18. Jahrhundert fest mit der ästhetischen Kategorie des Erhabenen verknüpft.

Schon Edmund Burke, der 1757 den Begriff des Erhabenen als Komplementärbegriff des Schönen einführte, hatte argumentiert, die besondere Beschaffenheit eines riesigen, machtvollen, rauen oder finsteren Objektes rufe ein Erschauern hervor, das sich mit angenehmen Empfindungen mische, sobald der Betrachter begreife, dass er selbst keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sei. Der Hinweis auf Burkes Grundlagenschrift soll nicht die Vorstellung nähren, Heckroth habe Burke gelesen und dessen Bestimmung des Sublimen in eine konkrete Gestaltung umsetzen wollen. Vielmehr markiert das Zitat eine wirkungsmächtige Tradition des ästhetischen Denkens, in der auch Hein Heckroth stand und in die sich das Biedenkopfer Bild zwanglos eingliedern lässt.

Nur am Rande sei vermerkt, dass der bedeutende amerikanische Maler Barnett Newman 1948 einen breit rezipierten Essay mit dem Titel The Sublime Is Now publiziert hat. Dies ist ein Indikator dafür, dass die ästhetische Begrifflichkeit des Erhabenen in der Nachkriegsmoderne eine Umdeutung und Wiederbelebung fand. Die Kategorie des Erhabenen stand dabei meist für einen übersteigerten Wirkungsanspruch der Kunst: Allein aufgrund von Form und Farbe – also aufgrund der Eigenwirklichkeit der Kunst – und nicht aufgrund eines dargestellten Gegenstandes oder einer Geschichte sollte die sublime Erfahrung entstehen. Das Biedenkopfer Kolossalgemälde macht Heckroth zum Teilhaber der modernen Erhabenheitsbewegung.

Als Heckroth am 6. Juli 1970 starb, hinterließ er das Gemälde unvollendet. Es war ein Freundesdienst, dass Hermann Haindl, der seit 1950 als Theatermaler und Bühnenbildner für die Städtischen Bühnen Frankfurt tätig war, das Kunstwerk fertigstellte. Wie die Quellen belegen, ist Heckroths Bühnenrückwand zum größten Teil eigenhändig und von Haindl so entwurfsgetreu wie möglich zu Ende geführt worden. Der Versuch einer Händescheidung wäre ein müßiges Unterfangen. Unmerklich hat Heckroth das Bild verlassen. Die fehlende Signatur ist freilich ein untrügliches Zeichen dafür, dass er sein letztes Werk nicht mehr selbst vollenden konnte.

Wenn Sie jetzt – nach allem, was Sie in der Projektion gesehen haben – die Aura des Originalgemäldes erleben möchten, habe ich zu guter Letzt noch eine erfreuliche Nachricht für Sie. Das Gemälde wird am 10. Mai in Frankfurt während der Nacht der Museen – für wenige Stunden nur! – ausgestellt, und zwar in den ehemaligen E-Kinos an der Hauptwache. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Programmheft. Ich freue mich schon, Sie dort zu sehen.

[Eine ausführlichere und mit Nachweisen versehene Fassung des vorliegenden Textes ist jüngst im Druck erschienen:

Marcus Kiefer, Momente des Erhabenen. Hein Heckroths Kolossalgemälde aus dem Bürgerhaus Biedenkopf, in: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins Gießen 109 (2024), S. 119 - 145.]

LAUDATION FOR VEGARD VINGE AND IDA MÜLLER

Prof. Andrew Friedman

Ball State University, Muncie, USA

Thank you to the Hein-Heckroth-Gesellschaft and Marcus Kiefer for their assistance and thank you to Vegard and Ida for inviting me to speak today. I am very honored and very nervous. I am honored because I have the privilege to tell you why I love these artists. I’m nervous because laudatory speeches are not common in the United States. The two genres of American speeches are Confessions and Sermons. So, I would like to begin with a brief confession followed by a short sermon. I have attended every one of Vegard and Ida’s productions for the past fifteen years, seeing more than two hundred and fifty hours of their art in Oslo, Bergen, and Berlin. I have written a dissertation, a book, and many articles about their productions, I have taught classes and given lectures on their performances. And yet, I do not understand much German or Norwegian. So, I feel compelled to tell you about the language in Vegard and Ida’s work I do understand.

Vegard and Ida’s art speaks for itself. It requires no translation. It is simple and direct: it imagines connections between Ibsen’s plays, the world, and the artists’ personal desires, and realizes those images in a fictional universe that is interrupted by reality. It is a war between fiction and reality staged in an Ibsen universe. It is the most sustained and important investigation of Henrik Ibsen’s plays in the history of theatre. But what makes those facts meaningful to me, why I have flown eighteen hours to stand before you for ten minutes to praise them, is that their art is driven by an old, but rare language. It is a beautiful language, and the artistic language I love most. The language in Vegard and Ida’s art that speaks to me is the language of the image as a measure of commitment, the artwork as an ideal, meaning a way to live. It is not an aesthetic of originality or novelty, but of energy, of belief. It is an artistic language of demands. The way to speak this language is to practice it; to commit to the mission to become theatre’s greatest master builders.

In pursuit of that mission, Vinge/Müller are building a six-hundred-year project, the Ibsen-Saga. There is no authoritative production or performance in the Saga’s more than one thousand hours of stage art. Its open-ended running times, onslaught of images and sounds, fragmented and sprawling narratives, insistence that each performance is wholly unique, incorporation of chance, and real-time direction, make it too expansive to be held within a single mind. Since 2006, the Ibsen-Saga has tirelessly grown. Their debut of A Dollhouse in Oslo was ninety-minutes; later that same year in Italy, the show ballooned to nine hours. Their 2010 Wild Duck in Oslo clocked in at nearly nineteen hours; the following year in Berlin, the production ran continuously for fourteen consecutive days. This project, which began as a unitary set in a black box theater now fills a national theater, a cathedral, nine shipping crates, and counting.

The project is only in the first quarter century of its mission. Vegard and Ida have a long way to go and much work ahead of them. And if they are successful, neither we nor they will see the Saga’s conclusion. To summarize this still-unfolding artwork is not just impossible; it contradicts everything I know to be true. The more I encounter Vinge/Müller’s work, the more unmanageable, contradictory, and irreducible I believe it to be. The Saga exceeds the limits of comprehension and embraces the impossibility of ending. Sometimes, the audience leaves, and the performers continue; sometimes, the technicians leave, and the audience and performers carry on; sometimes, the shows are canceled, shut down, or abandoned until the next night. In each instance, the Saga refuses to conclude because its commitment to the image is unending. And it is unending for me too. I never leave their performances, even when I am bored, even when I am tired, even when my body and brain cannot absorb any more of their art. Because to know it, I must commit to it.

Since I saw their Wild Duck fifteen years ago, I have fought against the Saga’s expansiveness. When I look at my notebooks from performances I watched, each turn of the page and passing hour of the production, my descriptions become more fragmented, dream-like, single words written in a looping, sleepy script. On those pages I see how the shows wore me down, ground my senses into submission, and freed me from reality. My experience with Vinge/Müller’s work is that of being outlasted. I hang in there, but only by a thread, and each glimpse of comprehension flickers out in the next moment. My resolve is weakened, but my perception is more open. When I attend a subsequent performance to remember what I saw, the scenes are reconfigured into something new. My notebooks document two of the Ibsen-Saga’s great pleasures: trying to piece it together and submitting to an imagination and a commitment far greater than my own.

Despite conjuring the inexpressible, few theater projects have been more fixated on the idea of totality. After all, Vinge/Müller’s goal is not only to stage all of Ibsen’s plays but to uncover and materialize all their connections across time, to map every image into a totalizing fiction that weaves Ibsen’s themes into a massive tapestry that suggests an intelligent design lies behind all history. Their visual language is one of totality; a total scenography: not a set or an installation, not costumes or masks, or props, but a world, a universe of their imagination: every inch coated in paint, every voice distorted, every face a mask, every action underscored with Trond Reinholdtsen’s sonic brushstrokes. A commitment to the impossible dream of art, to bring a new world into existence.

I will try to explain what I mean by the image as commitment in a small scene from Vegard and Ida’s John Gabriel Borkman. This was before they had been invited to Theatertreffen, before their artworks and intentions became fodder for newspapers. Here, there was a very simple scene: Vegard appears on the empty, black stage and begins to paint the floor white with a long-handled roller brush. Over the next ten minutes, the stage is transformed from black to white. As soon as this task was done, an actor in a wolf mask appears from the trap in the middle of the stage and flings a shovel full of dirt across the wet paint. The wolf continues shoveling until the black stage turned white is covered with fresh soil.

Whether or not you know the significance of the wolf to the play, you will know the work that occurred, the time it took to complete, and the effort of creating a world so that it can be replaced by another. No critic has written about this scene, no one will be scandalized or awed by its beauty, but for me, it holds everything. The effort. The futility. The joy. The transformation. The world remade and unmade in the same breath. That’s the language of commitment. That’s what I love.

Because when I witness that dedication, that patience, that belief in the power of the image – I feel brave. I feel my world get bigger. My imagination grows. My love deepens. My will to commit myself to the things and people I care about – gets stronger. I feel free. That’s what Ibsen wanted too. What his protagonists wanted. What the art I love wants. To get free. By going deeper. By making a world. By building a temple. That’s what Vinge and Müller’s art gives me: a temple where I’m free to commit myself to art.

This kind of art is rare. But it exists. It is here, in this room, in this project, in this temple of images, and for that, I am grateful.

Thank you.

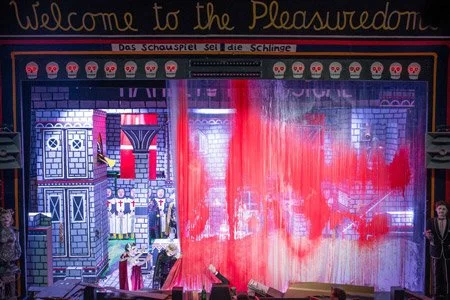

Vegard Vinge und Ida Müller: NATIONALTHEATER REINICKENDORF,

Uraufführung: 1. Juli 2017, Produktion: Vinge/Müller & Berliner Festspiele

VERLEIHUNG DES HEIN-HECKROTH-BÜHNENBILDPREISES 2025 AN VEGARD VINGE UND IDA MÜLLER

Manuel Stock

Stv. Abteilungsleiter Kunst und Kultur, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur

Ida Müller, Manuel Stock

Verehrte Preisträger,

nach dieser wunderbaren Laudatio darf ich Ihnen nun den Preis verleihen und den Text der Urkunde verlesen:

„Die Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen e.V. verleiht den vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur gestifteten Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis 2025 an Vegard Vinge und Ida Müller in Anerkennung der herausragenden künstlerischen Qualität ihrer bühnenbildnerischen Arbeit.“

Zur Begründung der Preisvergabe zitiert die Urkunde Ulrich Rasche, den Hein-Heckroth-Bühnenbildpreisträger des Jahres 2023:

„Obwohl Vegard Vinge und Ida Müller nur wenige Inszenierungen im deutschsprachigen Theater gemacht haben und ihre letzte Arbeit ,Nationaltheater Reinickendorf‘ als eine Produktion der Berliner Festspiele vor acht Jahren stattgefunden hat, ist ihre radikale Ästhetik an vielen Theaterhäusern weiterhin präsent. So wirkungsvoll und einmalig war ihr damaliger Auftritt in Berlin, dass sich eine ganze Generation junger Regisseur*innen an ihre ästhetischen Fersen heftete. Vinge und Müller vergruben sich über Monate in eigens für sie bereitgestellte Gebäude wie den Prater als Nebenspielstätte der Berliner Volksbühne und verwandelten zuvor bekannte Räume in eine Welt, die sich später als pop-psychedelisches Gesamtkunstwerk öffnete. Einen solchen revolutionären Kunstwillen hat es seit dieser Zeit nicht mehr gegeben.“

Herzlichen Glückwunsch!

DANK FÜR DIE VERLEIHUNG DES HECKROTH-

PREISES UND LAUDATIO AUF

FÖRDERPREISTRÄGERIN HANNA RODE

Vegard Vinge / Ida Müller

Ida Müller

Vielen Dank! Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis. Zum einen, weil wir große Filmliebhaber sind und Hein Heckroth seit langem kennen, insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit Powell und Pressburger, die wir lieben. Zum anderen, weil die Liste der bisherigen Heckroth-Preisträger all unsere Bühnenbildgötter enthält, die unsere eigene Arbeit inspiriert haben. Wir möchten der Hein-Heckroth-Gesellschaft daher ganz herzlich danken.

Wir haben als eine freie Theatergruppe angefangen, Theater zu machen – das war für uns essenziell wichtig; nur so war es uns möglich, eine eigene Ästhetik aufzubauen, an einem eigenen geschützten Ort, an dem wir unsere eigene Arbeitspraxis und Produktionsprozesse finden konnten. Unsere Arbeiten waren durch ihre Länge und Form, die Größe, die Spontaneität und Prozesshaftigkeit oft nicht kompatibel mit dem Stadttheatersystem. Es ist sicher kein Zufall, dass viele Bühnenbildner aus der Bildenden Kunst kommen – zum Beispiel aus der Malerei wie Hein Heckroth –, wo eigene persönliche Striche und Formen leichter entwickelt werden können.

Nur wenige Male haben wir Theaterinstitutionen gefunden, mit denen wir unsere Arbeiten gemeinsam umsetzen konnten, als Partner mit großem Verständnis und Vertrauen. Das war für uns sehr wichtig, und wir sind dafür sehr dankbar. Zum einen ist hier die Berliner Volksbühne unter der Intendanz von Frank Castorf zu nennen. Die Begegnung mit dem Bühnenbildner Bert Neumann war dabei für uns sehr bedeutsam. In dieser Zeit war die Volksbühne ein einzigartiger Ort, an dem künstlerische Freiräume erkämpft und verteidigt wurden, ein Ort, an dem Strukturen aus der Kunst heraus gedacht wurden, nicht umgekehrt. In der Ära Neumann wurden damit die Grenzen dessen gepusht, was Bühnenbild sein kann. Alles hing zusammen: die Bühne, die Plakate, die Gestaltung des Hauses und vieles mehr. An der Volksbühne wurden Sachen ermöglicht, die woanders nicht möglich waren.

Eine zweite institutionelle Kooperation, die für unsere Theaterarbeit von größter Wichtigkeit war, fand im Rahmen der Berliner Festspiele unter ihrem vormaligen Intendanten Thomas Oberender statt. Thomas Oberender hat an die Kunst geglaubt, er hat mit Liebe und persönlichem Interesse gemeinsam mit den Künstlern Strukturen erdacht, die einen Weltenbau ermöglichten.

Wir fühlen, dass die Räume enger werden und verschwinden. Das Theater verliert zunehmend die Kraft, sich als autonome Instanz zu behaupten, die keiner politischen Ideologie und keinem Geschäftsdenken unterworfen ist. Alles rutscht mehr und mehr in Richtung Excel-Tabellen-Theater, Public Management und Zuschauerzahlen-Zwang.

Die Kunst muss aber unbedingt wieder an erster Stelle stehen; die Künstler und Künstlerinnen müssen die Macht wiedergewinnen, mit ihren Arbeiten die herrschenden Grenzen herausfordern.

Wir möchten uns bei den Mitgliedern unseres Ensembles dafür bedanken, dass sie immer „volle Kanone geben“: mit Risikowillen, Bereitschaft zum Scheitern und Glauben an unsere gemeinsamen Arbeiten. Ohne diese starke Gruppe wäre die Ibsen-Saga nicht möglich.

Insbesondere möchten wir uns auch bei unserem Komponisten Trond Reinholdtsen für all seine genialen Kompositionen bedanken, die für unsere Arbeit überaus wichtig sind, auch für unsere Bühnenbildsprache.

***

Wie Sie bereits wissen, haben wir Hanna Rode als Preisträgerin für den Hein-Heckroth-Förderpreis 2025 vorgeschlagen.

Ich [Ida Müller] habe Hanna Rode das erste Mal getroffen, als sie mit einer Mappe Bilder bei mir im Studio vorbeikam, um sich als Mitarbeiterin für unser Projekt Nationaltheater Reinickendorf vorzustellen. Sie zeigte mir ihre Gemälde und ihre Kostümentwürfe, die auch als Gemälde von Theaterfiguren angesehen werden konnten, sehr sinnlich und schön und verrückt. Ihre Bühnenbildskizzen hatten eine ungeheure Kraft, und ihre persönliche und intuitive Art, an Theaterentwürfe heranzugehen, gefiel mir. So wurde sie ein Teil unseres künstlerischen Teams und war als kreative Powerwaffe mit ihren sprudelnden Ideen – als Malerin und Performerin – mit an der Erschaffung der Theaterinstallation Nationaltheater Reinickendorf beteiligt. In unserer Zusammenarbeit haben wir Hanna als eine Künstlerin mit extremer Leidenschaft, Power und Mut, Riesenhumor und großer Theatralität, Empfindsamkeit und ein bisschen Wahnsinn kennengelernt.

In den letzten Jahren hat sie ihre eigenen Arbeiten geschaffen. Hanna arbeitet mit Malerei, Bühnenbild, Kostümen, sie liebt Puppen, Masken, Horror und Performance, sie macht eigene Filme und schreibt Drehbücher, sie malt, bastelt und baut wie eine Besessene. Und alles fließt in ihrer Arbeit als Bühnenbildnerin zusammen; es gibt keine Grenzen für das, was Bühnenbild ist: Hanna denkt Theater als Ganzes. Ihre Leidenschaften manifestieren sich in einer eigenwilligen und persönlichen Handschrift; sie schafft künstliche Theater-Welten mit malerischen und sinnlichen, aber auch humorvollen Bühnenbildern mit schrägen und expressiven Figuren.

Wir verfolgen ihre jüngeren Arbeiten neugierig aus der Ferne. Zuletzt bekam ich eine SMS mit einem Bild ihrer Wohnung, über und über mit Schaumgummifetzen und anderen Materialen bedeckt. Hanna hat einen riesigen Gestaltungswillen, und wir sind gespannt auf ihren weiteren Weg.

Wir freuen uns, dass Hanna Rode den Hein-Heckroth-Förderpreis 2025 erhält!

VERLEIHUNG DES HEIN-HECKROTH-FÖRDERPREISES 2025 AN HANNA RODE

Frank-Tilo Becher

Oberbürgermeister der Stadt Gießen

Sehr geehrter Herr Stock,

sehr geehrter Herr Dr. Kiefer,

sehr geehrte Frau Müller,

sehr geehrter Herr Vinge,

sehr geehrte Frau Rode,

sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen zur heutigen zwölften Verleihung des Hein-Heckroth-Bühnenbildpreises und des dazugehörigen Förderpreises – einem festen Höhepunkt im kulturellen Leben unserer Stadt. Diese Preise sind in ihrer Form einzigartig und ihre Ausstrahlung reicht längst weit über Gießen hinaus.

Mit dem Hauptpreis ehren wir Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildner, die – ganz im Sinne des aus Gießen stammenden Malers, Bühnenvisionärs und Oscar-Preisträgers Hein Heckroth – in ihrer gestalterischen Arbeit die Grenzen zwischen bildender Kunst und Theater auf eindrucksvolle Weise aufheben. Heckroth, dessen Werk auf internationalen Bühnen ebenso wie im Film Maßstäbe setzte, bleibt Inspiration und Maßstab zugleich.

Dass dieser Preis seit vielen Jahren in Gießen verankert ist und alle zwei Jahre verliehen wird, verdanken wir dem großen Engagement der Hein-Heckroth-Gesellschaft. Mein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden Dr. Marcus Kiefer und vor allem Ihnen, liebe Dietgard Wosimsky – der Mitbegründerin der Gesellschaft und engagierten Mitorganisatorin dieser Preisverleihung.

Ebenso danke ich dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, das diese Auszeichnung nachhaltig unterstützt und möglich macht.

Theater ist ein Gesamtkunstwerk. Es lebt von der Wechselwirkung von Sprache, Bewegung, Klang, Licht und Raum. Und, wie das in Oslo lebende Künstlerduo Vegard Vinge und Ida Müller eindrucksvoll gezeigt hat, manchmal sogar von Gerüchen. In den Arbeiten von Vinge und Müller verschmelzen alle Sinne – das Theater wird zum Erlebnisraum, zur radikalen Installation. Das Bühnenbild ist dabei nie bloß Kulisse. Es ist Interpretation, Haltung, Einladung zum Sehen und Verstehen. Wer den Raum gestaltet, setzt einen ersten Akzent, gibt den Takt vor, eröffnet Bedeutungshorizonte.

Dementsprechend freut es mich sehr, dass die Hein-Heckroth-Gesellschaft auf Vorschlag von Herrn Vinge und Frau Müller in diesem Jahr den Förderpreis an Sie, sehr geehrte Frau Rode, verleiht. Ihre Arbeiten zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und gegenwärtig die Sparte Bühnenbild heute gedacht werden kann: Sie gestalten Räume, Kostüme, Masken und Figuren – und erschaffen damit nicht selten eigene ästhetische Universen, in denen Theater, Oper und Figurenspiel ineinander übergehen.

Was ist eine Maske? Was eine Figur? Was eine Ausstattung? In Ihrem Werk beginnen diese Kategorien zu fließen. Es entstehen surreale, manchmal groteske, immer aber klug komponierte Welten, die das Jetzt befragen und neu deuten. Sie bieten originelle Zugänge zu Stoffen und Figuren – und werfen zugleich ein neues Licht auf das Verhältnis von Körper, Raum und Wahrnehmung.

Kein Zufall ist es, dass Sie Fellow der Akademie für Digitalität in Dortmund waren, wo Sie sich mit der Darstellung von Gewalt auf der Bühne beschäftigt haben – mit ihrer Wirkung auf die Körper, auf die Psyche der Darstellenden und auf das Publikum. Dass sich genau dieses Thema auch in der kommenden Ausstellung „(Un)Sichtbarkeit von Gewalt“ in der Kunsthalle Gießen wiederfindet (in Kooperation mit dem Forschungszentrum „Transformations of Political Violence“), ist eine bemerkenswerte, fast poetische Koinzidenz.

Ich persönlich schätze solche inhaltlichen Verknüpfungen sehr – sie zeigen, wie durchlässig die Grenzen zwischen künstlerischer Forschung, akademischer Reflexion und praktischer Theaterarbeit heute geworden sind. Und wie sehr wir davon profitieren.

Liebe Frau Rode, ich gratuliere Ihnen herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Inspiration, Mut zur künstlerischen Grenzüberschreitung – und starke Partnerinnen und Partner, die Ihre visionären Räume möglich machen.

Vielen Dank.

dank

Hanna Rode

Hanna Rode

Vielen Dank, Herr Becher, und einen herzlichen Dank an die Stadt Gießen für die Stiftung des Förderpreises! Und natürlich möchte ich mich ebenfalls bei der Hein-Heckroth-Gesellschaft bedanken.

Herzlichen Dank, Ida und Vegard, dass Ihr mich für den Förderpreis vorgeschlagen habt; das bedeutet mir sehr viel. Ich will nur kurz sagen: Für meinen beruflichen und künstlerischen Werdegang war das Zusammentreffen mit Ida und Vegard sehr prägend und wichtig. Dass Ida und Vegard mich für den Hein-Heckroth-Förderpreis nominiert haben, empfinde ich daher als besonderes Geschenk.

SCHLUSSWORT

Alfred Kirchner

Regisseur

Ich grüße meine wunderbaren, unverwechselbaren ehemaligen Assistenten Ida Müller und Vegard Vinge, ich grüße die Hein-Heckroth-Gesellschaft. Vielleicht ist auch Heiner Goebbels da – unvergesslich die Arbeit mit ihm am Burgtheater. Mein oftmaliger Dramaturg Hermann Beil soll auch zwischen den interessierten Zuschauern sein.

Ihnen allen möchte ich eine Szene aus einer Borkman-Aufführung an der Volksbühne Berlin in Erinnerung rufen oder vor Augen führen, in der Vegard in Unterhemd und Arbeitshose – nach einer bereits eine halbe Stunde dauernden wortlosen Vorstellung – leere Pappkartons auf die Bühne wuchtet, auftritt und abgeht, wieder und wieder, gefühlte Stunden; faustisch könnte man sagen, rastloses Tun, Berge bauend aus dem Nichts, suchend – vielleicht nach Erkenntnis. Dann mit damals gebrochener Hand auf einen Steg – von oben auf diese Welt – urinierend. Es liegt mir am Herzen zu sagen, dass dies eines der visionärsten Ereignisse der letzten Theaterjahre war: die Welt in ihrem derzeitigen Zustand zeigend.

Dazu Ida in Oslo auf einer Probe: als Schwan das Boot von Lohengrin ziehend, weil der kleine Darsteller des Gottfried in der Schule sein muss. Kein Mitglied des Chores kichert oder lacht. 1 Meter 80 große Menschlichkeit, wodurch auch ihre Arbeit sich immer auszeichnet – durch Mitleid wissend.

Ida Müller, Hanna Rode

Dr. Kiefer, Prof. Friedman, Müller, Rode, OB Becher, Stock, Wosimsky

Ida Müller, Prof. Andrew Friedman und Vegard Vinge an Heckroths Grabstein auf dem Alten Friedhof in Gießen

Impressum

Herausgeber: Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen e.V.

Redaktion: Dr. Marcus Kiefer

Gestaltung: UltraVIOLETT Mediendesign, Harald Schätzlein

© 2025 für die Texte bei den Autoren

Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen e.V.

Abbildungsnachweis

Doppelporträt Vegard Vinge und Ida Müller: Per Heimly

Beitrag Kiefer, Abb. 1 und 8: Patrick Locke, Heuchelheim; Abb. 2: Hein-Heckroth-Gesellschaft Gießen e. V., Archiv; Abb. 3: Ronnie Martin, Gießen; Abb. 4 und 5: Museum für Gießen, Gießen; Abb. 6: Jan Schüler, Düsseldorf; Abb. 7: Anna Lena Habermehl, Reiskirchen; Abb. 9: Marcus Kiefer, Gießen

NATIONALTHEATER REINICKENDORF, Vinge/Müller & Berliner Festspiele, Inszenierungsfotos: Julian Röder, Berlin

Gruppenfoto mit Ida Müller, Prof. Andrew Friedman und Vegard Vinge an Heckroths Grabstein auf dem Alten Friedhof in Gießen: Lil-Sofie Ording Müller, Oslo

Alle übrigen Fotos: Manuel Paulus, Frankenberg

Die Drucklegung der Dokumentation wurde von der Gemeinnützigen Stiftung der Sparkasse Gießen und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen großzügig gefördert.

Die Preisverleihung wurde von der Volksbank Mittelhessen großzügig unterstützt.